「居は気を移す」という言葉がある。

住まいや環境によってその人の性質や思想も変わるという意味らしい。もちろん辞書からの言葉だ。我々の商いに当てはめれば「新しい環境に身を置き、より先進的な庭を発信」といった所であろうか。

今年の2月から当店リニューアルの為、解体工事が始まった。新しく建て直すと言えば良さげに聞こえるが、内情はどこにでもある程度にバタバタしている。仮設ハウスへの引っ越しから始まり、本業もリニューアルも同時進行で色々な予定が圧迫しているせいか酸素が薄く感じる。

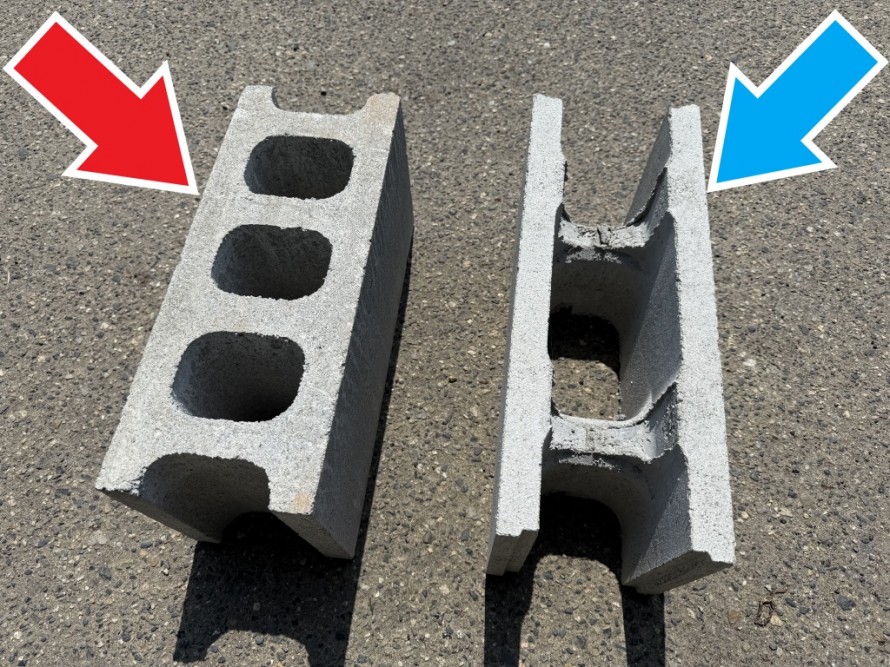

しかし、忙しさにかまけて誤解があってはならないのが「新しくする意味」だ。

仮設ハウスに移りはや数ヶ月、リニューアル工事も後半戦に入り2回目の引っ越しも遠くない。新たな居はお客様や第三者の方にどう映るのだろうか。